食事摂取量が少ない患者の看護計画の例です。患者情報は架空の人です。

看護上の問題点

食事摂取量が少ない。

問題点の経緯と理由

低栄養、脱水症にて入院中。入院後、食思の低下、脱水症については改善傾向ではあるが、食事摂取量は1割~9割とばらつきがある。そのため水分コントロール、栄養補給のために輸液を行っている。体動は少なく、栄養状態の悪化や筋力低下による自力体動の減少から褥瘡形成の危険性も考えられる。食事摂取量が向上することで栄養状態の改善を図る事ができ、QOLの向上となる。

しかし現状のまま経過した場合、さらなる栄養状態の悪化から褥瘡形成に繋がる恐れもある為問題とした。

看護計画の目標

○月○日までに全量摂取ができるようになる。

看護計画のOP

バイタルサイン

体温、脈拍、呼吸数、血圧、SPO2

むせみ込みの有無と程度

形状、種類、量などについて

嚥下に要する時間

咀嚼回数

ベッドギャッジの角度による嚥下状態の変化

検査数値の変化

食べ物の形状、一口量による変化

褥瘡好発部位の皮膚状態

飲水量

看護計画のTP

喀痰の吸引(痰がらみの際)

枕をはずした仰臥位にて行う。

痰がらみが強いと、嚥下困難となるため、適宜サクションを行う。

また、食前に行うことで一口目に起こりやすい誤嚥の予防にも繋がる。

食直前に喉のアイスマッサージを行う。

食直前に行うことで嚥下反射の促進と唾液の分泌促進とともに食べ始めに起こりやすい誤嚥を防ぐ。

ベッド上、ファーラー位にて行う(30~60°ギャッジアップ)

方法

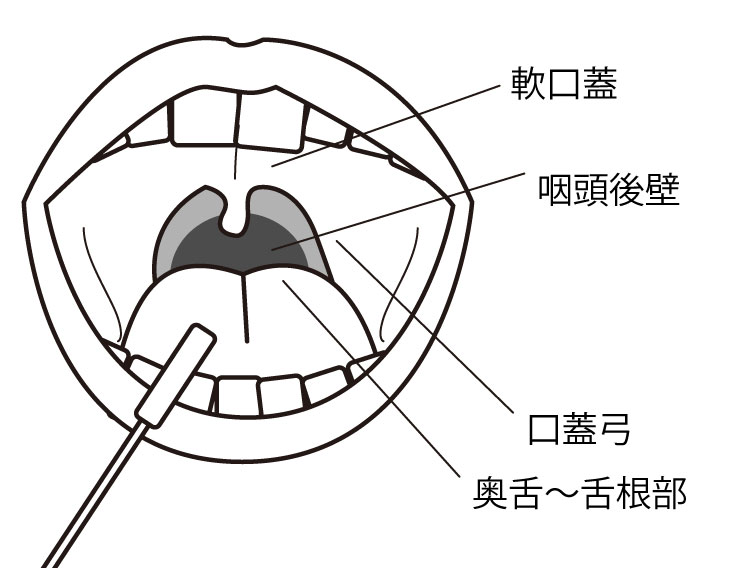

凍った綿棒、氷水につけたスポンジブラシなどで

軟口蓋、下根部、咽頭後壁 などの嚥下反射誘発部位を刺激する。

※咽頭後壁については嘔吐反射が起こる場合、無理には行わない。

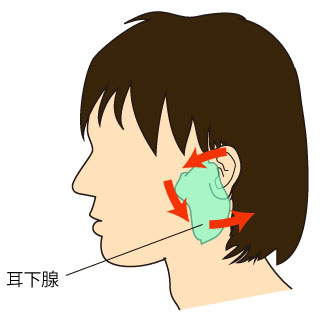

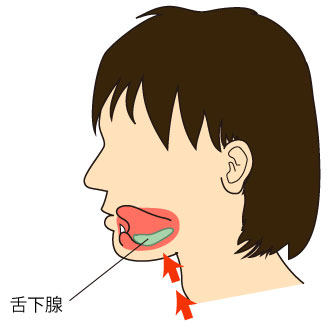

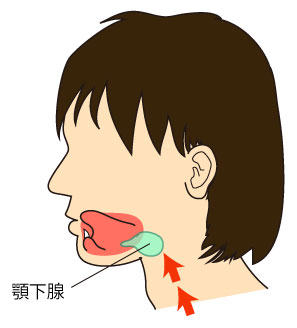

唾液腺マッサージを行う

1日1回、午前中に唾液腺マッサージを行う。

ベッド上、セミファーラー位にて行う(30~60° ギャッジアップ)

- 耳下腺まわりを回転するようにマッサージを行う(5回)

- 舌下腺を首筋から上へマッサージする(5回)

- 顎下腺を首筋から上へマッサージする(5回)

全行程3~5分程度とし、苦痛があれば中止する。

唾液腺を刺激することで唾液の分泌を促し嚥下をスムーズにする。

食事介助(食事時)

ベッド上、セミファーラー位にて行う(60° ギャッジアップ)

※可能なときは車椅子に乗車して行う。

副食を見せ、損後スプーンに半量ずつ口腔内に入れる。

咀嚼を促し、嚥下が確認できてから二口目を口腔内に入れる。

口腔ケア(食後)

口腔内の食べ物残渣の除去、口腔内の保清のために行う。

スワブスティックを用いて内頬部、舌下の残渣を取り除く。

含嗽を行った後、口腔内を確認する。

※覚醒状態によっては含嗽を行えないこともあるため、その際はガーゼを用いて口腔内の清腔を行う。

唾液や喀痰が多い場合、吸引を行う。

飲水

ベッド上、セミファーラー位にて行う(60° ギャッジアップ)。

午前中、午後、食事時にトロミ茶を100~200ccを飲水する。

小まめに飲水を行うことで脱水症の軽減につなげる。吸い飲みを用いて行う。

体位変換

介助者2名にて行う。

体交枕を用いて大尉の安定を図る。

- 朝食後:右側臥位

- AM 9:00頃:オムツ交換時に左側臥位

- 昼食前:仰臥位

- 昼食後:右側臥位

- PM13:00頃 オムツ交換時:左側臥位

- 15:00 飲水時:仰臥位(ファーラー位)

同一部位の圧迫による循環障害を防ぎ、褥瘡予防を行う。

車椅子への移乗

介助者2名で行う。(立位が安定してきたら1名でよい)

車椅子に移乗して食事を行うことでADL向上を図る。

散歩

車椅子にて散歩を行う。

活動量を増加させることによる食思向上、ADL向上を図る。

昼食前に行い、そのまま昼食を食べる。

談話室にて飲水を行う。

TVや音楽など。

院外へ出て病院周囲を散歩する。

整容

介助を行わず、自身で行う。

自ら行うことでADL向上、自立に繋がる。

①足浴の実施

保清・保湿を尾k内、踝部の褥瘡予防を図る。

シャボンラッピング

- バケツにビニール袋をかぶせ、少量の水でスポンジで泡立てる。

- バケツからビニール袋を取り、足にかぶせ袋の口をこぼれないように閉める。

- 5~10分ほど置く。

※袋の上から保温タオルなどで温める。 - 袋をとり、泡をぬぐう。かけ湯で泡を流す。

※体位の変更などが難しい場合は保温タオルでぬぐう。 - 水分をふき取り、ベビーローションを用い保湿を行う。

- 観察を行う。

看護計画の評価

1週間後昼には誤嚥前とほぼ同様の食欲が出始めているため、嚥下状態、痰がらみに注意し、継続して援助を行う。

しかしながら、嘔気の出現、嘔吐により摂取量の増加には繋がらず、達成できなかった。

嘔吐物の中に喀痰が多く含まれているため、普段排痰せずに飲み込んでいる可能性が高いと思われる。

喀痰を飲まずに排痰するよう指導したい。

また、好きな食べ物摂取の際は痰がらみが出現しなかったこと、嘔吐した際、数口しか摂取していないのに多量の粘調痰が出たことから

肺からではなく食道内または、胃に痰が貯留している可能性もあることが考えられる。