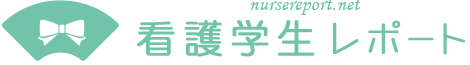

食道

食道壁は、その内側から粘膜、粘膜筋板、粘膜下層、固有筋層、外膜の層に分かれている。

粘膜下層は粘液を分泌し、食べ物を滑りやすくしている。

口腔

消化管の最先端。食物を取り入れ、分断、把持、取り込む構造が備わっている。

舌…舌下神経でコントロール

咽頭

脊椎動物固有の器官。口腔と食道の中間にある。

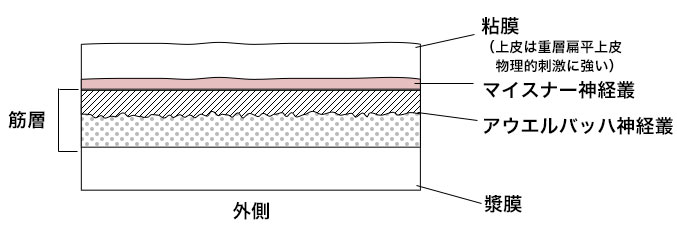

第一次防衛としてリンパ組織がある。

ワイダイエル輪…ドイツ人解剖学者:ハインリッヒ・ウィルヘルム・ワイダイエルが発見

咽頭扁桃、耳管扁桃、口蓋扁桃、舌扁桃 などが輪で囲むように配置されている。

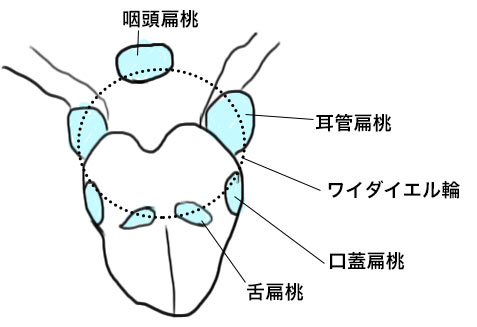

嚥下

口に食べ物を取り込み、胃に取り込むまでの一連の過程のことを言う。

咽頭蓋炎

咽頭蓋の細菌感染によりおこる。重症の場合、窒息する。年をとると咽頭蓋がうまく働かなくなり誤嚥性肺炎を起こす。

アレルギー反応で気管に蕁麻疹(膨疹)が出た場合も窒息するおそれがある。

食道アカラシア…アウエルバッハ神経叢が変性し、食道側噴門部の開閉障害、食道蠕動の障害またはその両方により、飲食物の通過が困難になる。

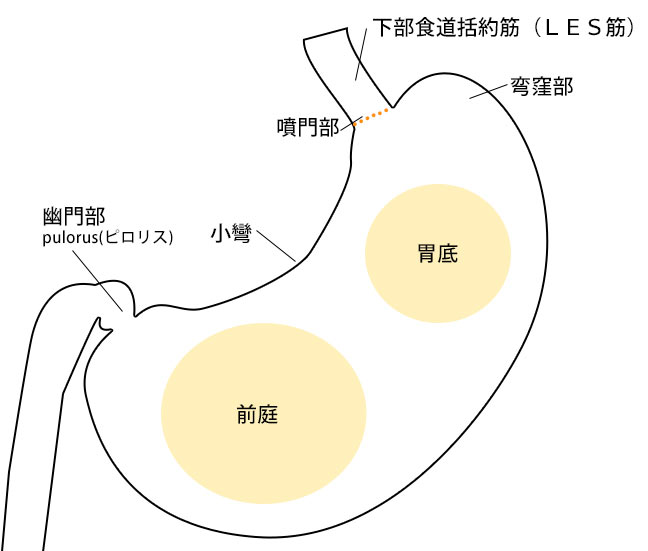

胃

下部食道括約筋(LES筋)は胃からの逆流を防止する。※逆流することを「逆流性食道炎」

Lower esophagcal sphimcter

G細胞…胃の前庭部にあり、ガストリンを出す。ガストリンはペプシノーゲン分泌促進、胃酸分泌促進する。

S細胞…十二指腸にあり、セレクチン(アルカリ性)を分泌

胃液の分泌

脳相…食べ物のにおいを嗅いだり、おいしそうな物を見ただけで副交感神経が興奮し胃酸の分泌を促進する。

胃相…食べ物が胃を出て十二指腸に食べ物がいくとそれを感知して胃液の分泌は抑えられる。

胃=酸性 十二指腸=アルカリ性(膵液・胆汁・セレクチン)

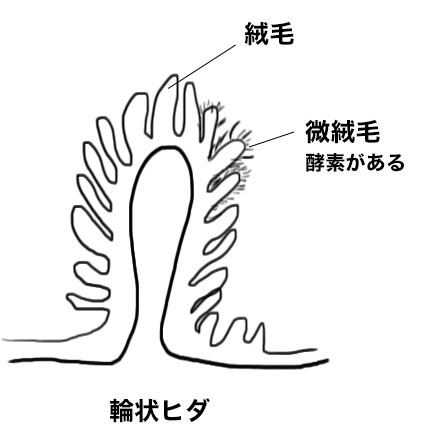

小腸

空腸

膜消化する。輪状ヒダと呼ばれるヒダが多数ある。

ヒダの周りには絨毛があり、さらにその絨毛を微絨毛(1μm)が覆っている。そのため細菌(5m)が入ってこれない。

回腸

長さ 空腸:回腸=2:3

消化力 空腸:回腸=7:1

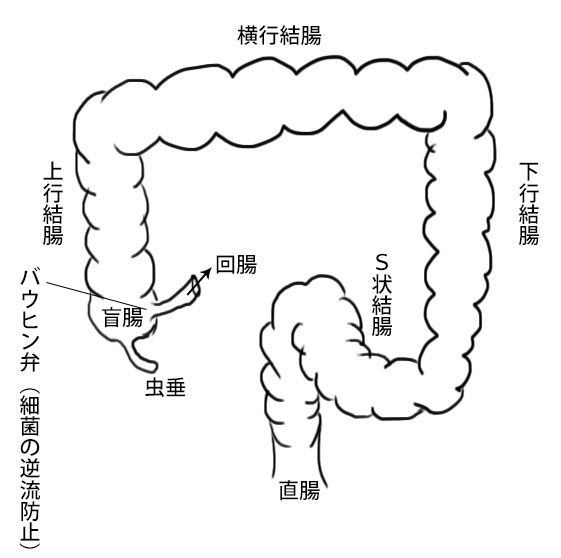

大腸

大腸内には細菌(大腸菌)が多数いる。

一日の飲水量:約2L

消化液:7L

合わせて9Lを80~85%を小腸で吸収。13%を大腸で吸収する。※一日に必要な水分量:40cc/kg

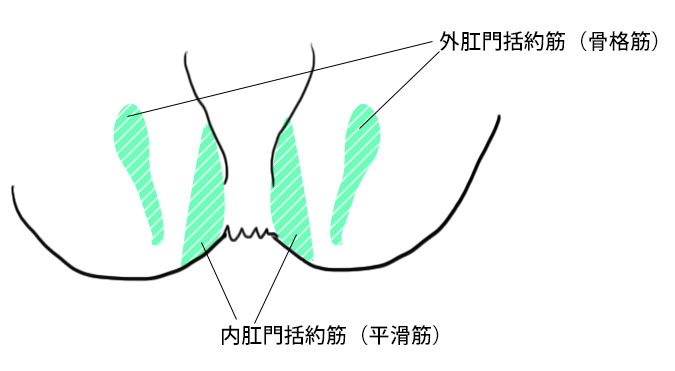

肛門

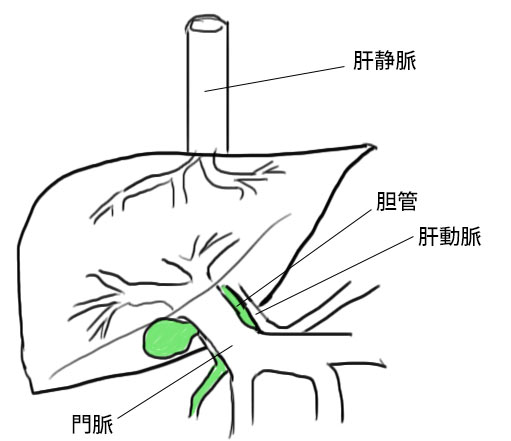

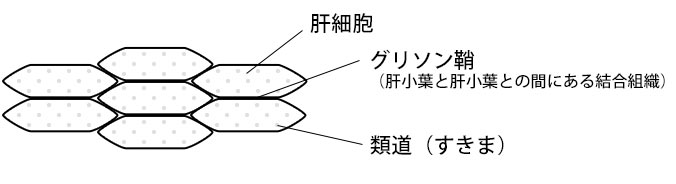

肝臓

吸収された栄養がくる。

[赤血球]寿命120日

↓

[肝臓]分解

↓

[ビリルビン・鉄分 ヘム鉄]→ビリルビン→[胆汁に]↓

↓吸収 ↓

[回腸末端]

↓再び赤血球になる

[赤血球]

膵臓

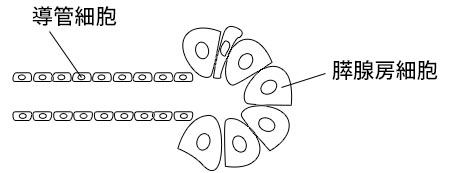

導管細胞はセクレチンにより刺激され、重炭酸ナトリウムを生成。

膵腺房細胞はコレシストキニンにより刺激され、アミラーゼ、リパーゼ、トリプシンなどを生成